從18歲那年開始,她就生活在一個醒不來的噩夢當中。

18歲,寒假,已經決定好要進入哪所大學的新聞系,在桃園的家中和外公一同等待父母回國。站在家中的陽台往天上看,可以看到父母所搭乘的那個航班。然後──飛機掉了下來。火。碎爛的、四濺的肉。紅紅白白的液體。濺到了窗上,牆上,街道上。

她不敢移動,也不敢大聲呼喊。好像如果什麼都不做的話,這些幻象就會消失。但這不是幻象。外公焦急地打著電話,從電視、廣播,從他所能想到的任何管道,想盡辦法確認掉下來是哪架飛機,死亡名單上有哪些人。

她捏著寫了班機號碼的便條紙,一碼一碼慢慢對著,對了一遍又一遍。飛機不是也可能會誤點嗎?說不定再晚一點,那架正確的飛機才會飛過來。又或許出了這場意外,那架飛機改停到其他機場去了也有可能。但是不管怎麼對,紙條上的英文與數字都和電視上的、廣播中的一模一樣。她看向窗外。那些肉塊、那些血跡,不知道哪一部分是屬於不認識的陌生人,哪一部分是屬於她的父母。

這場大園空難是噩夢的起始。從那天起,在她眼中,總有一面牆密密麻麻地布滿了血肉模糊的人臉。她一直想從裡面辨認出父母的臉孔,但從來沒找到過。

她最後成為了跑社會線的記者。看過各種天災人禍與案件現場,也和肇事者、犯人、受害者與受害者家屬談過話,也被黑道、白道、有權有勢的人威脅恐嚇過。前輩曾稱讚過她足夠冷靜,不管遇到什麼狀況都面不改色,天生是做這一行的料子。這哪是天生的呢?只不過再慘烈現場,也比不上那布滿人臉的牆;在外公病逝之後,她也沒有什麼害怕被威脅的。

當然,報社有時會因為壓力而要求她調整報導內容,或是乾脆不予刊登。她並不怪報社。報社有義務為員工的人身安全負責,也沒有必要被這種事情波及而影響正常出刊。有些事情並不能光明正大、直直白白地寫,她只能學習如何寫得更迂迴、更委婉,卻又保留事件的真相與全貌,只能學著去攀人情,取得當事人的許可。

放棄不在她的選項之中。面對那些失語的、被噤聲的受害者,她怎麼可以放棄?如果他們不能說、說不出來,那就由她代替他們去說。那些受苦的人的處境應該被知道、被解決,而不是被放在那裡,遙遙無期地等待。

比起事件表面的狀況,她更在乎背後的真相與脈絡。她想知道犯人的動機,想知道是什麼樣的背景促使了犯罪的發生;她想知道受害者的心聲,想知道要怎麼保護他們不受到二次傷害;她想要知道這些事情是不是個案,還是一種趨勢,又或是有人暗中操作。

她把自己的全部心神都投入其中,而那些東西也融入了她。她睡著時會做夢。從夢中醒來時,臉上仍有被火炙燒的痛楚、耳邊仍迴響著車輛追撞的巨響、眼中仍倒映著死者浮腫的屍身......白日的所見所聞,在夢中扭曲著現身。不論白日還是夜晚,都不得安寧。

她去看過心理諮詢師和精神科醫生,那沒有用。她只能依靠著她覺得還有價值的事物活下去,帶著一日比一日重的黑眼圈,一日比一日輕的體重,忍受著失眠、胃疼、反胃,承受著案件參與者的情緒,努力地、努力地想讓世界變得更好。但現實依然是一場噩夢。

起因是她最近正在調查的一系列報導,有關宇宙通元的報導。

宇宙通元是近幾年來影響力漸大的新興宗教,聽說信了就會發財,所以很多企業主都是他們的信徒,而後來大多也都成為了大企業主,也吸引了更多人加入。最先引起她注意的是,三年前,宇宙通元建設道場時發生的工安意外。明明有人死了,也有人成為了植物人,但整起事件卻被壓了下來,不為人知,調查最後也不了了之,沒有人為此負責。

她意識到宇宙通元的力量或許比它表面上還要更大,於是關注起相關的消息。表面上,宇宙通元並沒有什麼動作,只是蓋蓋道場、辦辦驅靈儀式、講講宗教理念、分享一些金融理財知識,不時出現在企業主口中,偶爾也有信徒散盡家財全數捐給宇宙通元的負面新聞,但都不是大事。深入去發掘,才發現宇宙通元蓋道場和辦儀式時,其實出過不少意外,但都被用宗教說詞以及金錢給壓了下來。

要是根據宇宙通元的信徒名字去查,更是會得出不得了的結果。許多大財團、大企業的高層都在其中,甚至包含了不少地方議員、政府官員,近年一些惹人爭議的開發案、兩年前的電信商爭議等等,背後都有這些人的影子。宇宙通元本身或許沒有做什麼事情,但他們的信徒會主動去幫忙維護他們的名聲、爭取他們的利益,更貫徹他們經濟至上的思想,去改造他們眼中不夠理想的社會。宇宙通元背後有著利益交纏的網絡,是一股不可見的可怕力量。

她去年發表了一篇宇宙通元道場工安意外的後續追蹤報導,雖然內容是著重在成為了植物人的一名信徒奇蹟般地甦醒,但也提及了當年事件的來龍去脈。沒過幾天,她就從上級收到了警告,說報社的廣告客戶覺得這樣的報導太過片面,應該要搭配刊登一些平衡報導,不然他們考慮撤銷廣告。於是她不得不又寫了幾篇報導,描述宇宙通元教主如何去慰問工安意外受害者家屬、為他們祈福。

那時,她就察覺到,只要她再表露出一絲對抗他們的意圖,就會讓她被報社上層警告、解雇,甚至封殺。但既然已經知道背後有鬼,她又怎麼能停手?

但她終究還是升起了停止調查的念頭。

不是因為對她職業生涯的威脅,而是因為她的線人的哀求。

「他們的人起疑心了,要是被知道是我洩密的,我會被殺死的。我的女兒才剛上小學,她還需要我!」她的線人無助地重複著。手機上展示出的照片,是她一年年看著長大的女孩,是她之所以投入媒體產業去幫助的那些人。

然而,她的線人哀求得太晚,又或者是宇宙通元的人疑心起得太快。交談還沒有結束,咖啡廳的包廂外傳來慌亂的腳步聲,在門口連續敲了四下,又立刻離開。線人臉色瞬間發白,拔腿就跑。羅雪芬則是反射性地躲了起來,只聽到腳步聲來到了包廂門口,又順著線人逃跑的方向快速離去。而後,後門防火巷傳來了微弱的泣訴聲與一聲槍響。

腳步聲再度朝她逼近。

羅雪芬奪門而出,跑出了咖啡廳。在她的後方,一群陌生人緊緊追著。她知道自己跑不過那些人。突然,她的眼角餘光在小巷的牆上掃到了這樣的塗鴉:「要逃離宇宙通元往這裡→」

「太可疑了。」她心想。

但腳步聲正在逼近,她別無選擇。跟著箭頭的方向轉彎,塗鴉引著她走向更多記號,在感到荒謬不解的同時,追逐聲卻正逐漸遠去。

箭頭將她帶到巷尾,盡頭處有一道門,四周的牆上塗滿了指向門的箭頭,門的正上方,寫著「難題的解決方案在此。注意:無法回頭。」

周遭一片寧靜。羅雪芬推門而入。

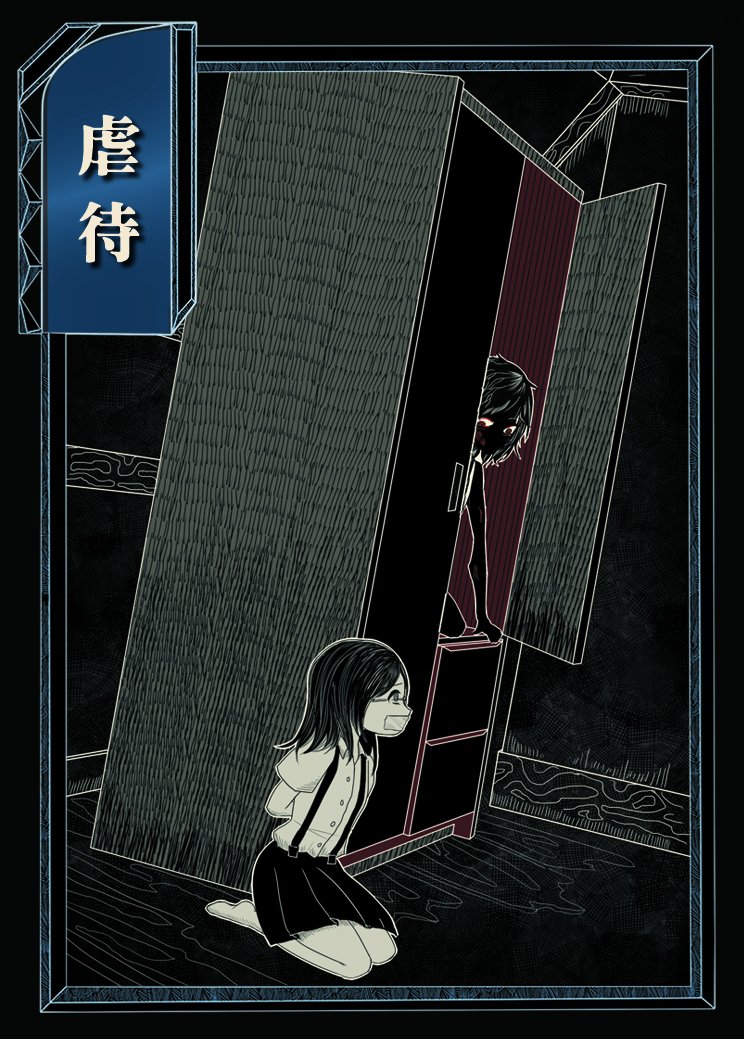

小時候,我曾經被綁架。

放學走在路上的時候,突然被從背後捉住,嘴巴被摀著,塞進了箱型車裡。掙扎一點用也沒有,想呼救也來不及,手腳都被用繩子綁了起來,嘴巴貼了膠帶。車窗貼了深色隔熱紙,外面根本看不到裡面發生了什麼事情。

車子開了一陣子才停下。我被帶到一棟陌生屋子裡,關在了一個陰暗的小房間內。房間看起來很久沒打掃了,我被丟到地上時,衣服沾滿了灰塵。房間唯一的光源來自於窗戶,他們檢查過窗戶鎖著,就也鎖上房門,把我一個人留在裡面。

繩子綁得很緊,不一會兒,我便手腳發麻。屁股底下是硬邦邦、冷冰冰的地板,怎麼調整姿勢都坐得不舒服。鼻尖被灰塵弄得癢癢的,卻沒法伸手去抓。但我太害怕了,再怎麼不適,也不敢發出任何聲音,以免引起外面那群綁匪的注意,只能努力忍耐,在腦中胡思亂想,想辦法分散自己的注意力。

也就是因為這樣,直到綁匪用力地敲著房門,叫我安靜一些,不然要我好看的時候,我才發現剛才一直聽到的嗚咽聲,來自於我待著的這個房間。

是從衣櫃傳來的。

在綁匪大吼過後,那聲音便安靜了下來。我扭動著身體,想辦法移動到衣櫃旁,用頭輕輕敲了敲衣櫃。

衣櫃打開了一條縫,我和一雙眼睛對上。然後,看到了瘦削的臉龐、滿頭的亂髮、纖細的脖子、骨瘦嶙峋的肩膀......皮包骨的雙手向我伸來,我期待地迎了上去,想讓嘴巴上貼著的膠帶被撕開。這樣我就能和我一樣被困在這裡的這個小孩,討論要怎麼逃出去了。

那小孩冰涼的手指摸上了我的臉頰,摸索著膠帶的邊緣,然後又往下探去,猶疑了一會兒,然後狠狠地掐住了我的脖子,將我撲倒在地。被捆綁著的手腳讓我無力反抗,貼上膠帶的嘴巴更讓我連聲音都發不出來。我只能瞪大著眼睛,看著這個小孩手臂上青青紫紫的瘀傷、脖子上的手印、嘴角的血痕、額頭上的紅印......

正在我掙扎的時候,房間門打開來,傳來綁匪的聲音:「喂,講一句話給你......媽的,怎麼回事?」

那小孩抬頭往聲音處看去,鬆開了手,改往闖進房間的綁匪撲去。我深深吸了好幾口氣,才想辦法轉身去看發生了什麼。其中一個綁匪躺在了房間門口,電話聽筒摔碎在地上。另一個綁匪一邊叫罵著,一邊拿起菸灰缸砸向那個小孩。那個小孩畏縮了一下,但菸灰缸穿透了那個小孩的身體,碎裂在了地上。

綁匪一步步地退開,退到了我看不見的地方。那個小孩愣了愣,轉頭看了碎裂的菸灰缸一眼,接著便追了上去。

我聽到慘叫聲,然後是很久的沉默,久到我不小心睡著。再接著是警笛聲把我吵醒,被一堆人來來回回的問話,再然後我就回到了家裡。

後來我模模糊糊地聽說,原本居住在那裡的夫妻,有一個比我當時年紀小上幾歲的孩子。但當他們離婚搬家的時候,不管是父親還是母親,都沒有人看到他們在離開時帶上這個孩子。

你們可以看一下那面牆上面有什麼嗎?那個靠牆的櫃子呢?這樣啊......不,沒什麼,我只是想確認一件事情而已。不,沒有什麼特別的,只是我的個人問題。

你們真的想知道?好吧,我在牆上的確看到了一些東西。

是人臉。很多很多的人臉。

民國87年2月16日,在桃園......我這個年紀以上的人應該有點印象?對。那時候我在場。

那時候我高三,才開學沒有幾天,但發下來的複習題已經多到寫不完。外公叫我休息一下,吃個宵夜,我就應聲去了客廳。我們兩個看著窗外,一邊吃著紅豆湯圓,一邊聊著天。

也沒聊什麼特別的內容,就是隨口抱怨我的父母,還沒過元宵節就突然跑去印尼出差,弄得這鍋湯圓到今天都還沒吃完;隨意地猜測他們會帶什麼禮物回來賠罪;討論等我考上大學之後去哪裡玩比較好......

然後,天空就塌了下來。

墜毀的轟響,爆炸的火光,四濺的血肉,就只是一瞬之間而已。天空是紅的。窗戶是紅的。出去看,牆也是紅的。

陽臺上有頭。不是我家,是更過去被飛機撞上的那家。很多很多的頭,像在看我。

我的父母也在裡面,但是我們沒有找到。馬路上都是碎塊,開放我們去找的時候,我們翻了很久,但都辨別不出來是誰。最後那些一起被燒了,我們分到一罈不知道混雜了多少人的骨灰。

從那時候開始看到臉的。我們要清理房子。但那些血漬,我怎麼擦也擦不乾淨,盯著看久了,我就看到了臉。血肉模糊,認不清面孔。一開始,只是在擦不掉的血漬裡,,後來重新漆過了,就變成整面牆都是。

我拿報紙上的罹難者照片來對過,覺得這個也像,那個也像,但又好像不是完全對上。我也試著數過到底有幾張人臉,但是太多了,有大有小,不時消失一些,又不時浮現一些,根本數不清楚。

後來,我和外公就搬到臺北親戚家去住,沒有再回來。

但人臉沒有消失,他們跟著我走了。直到今日,我還一直看得到他們。

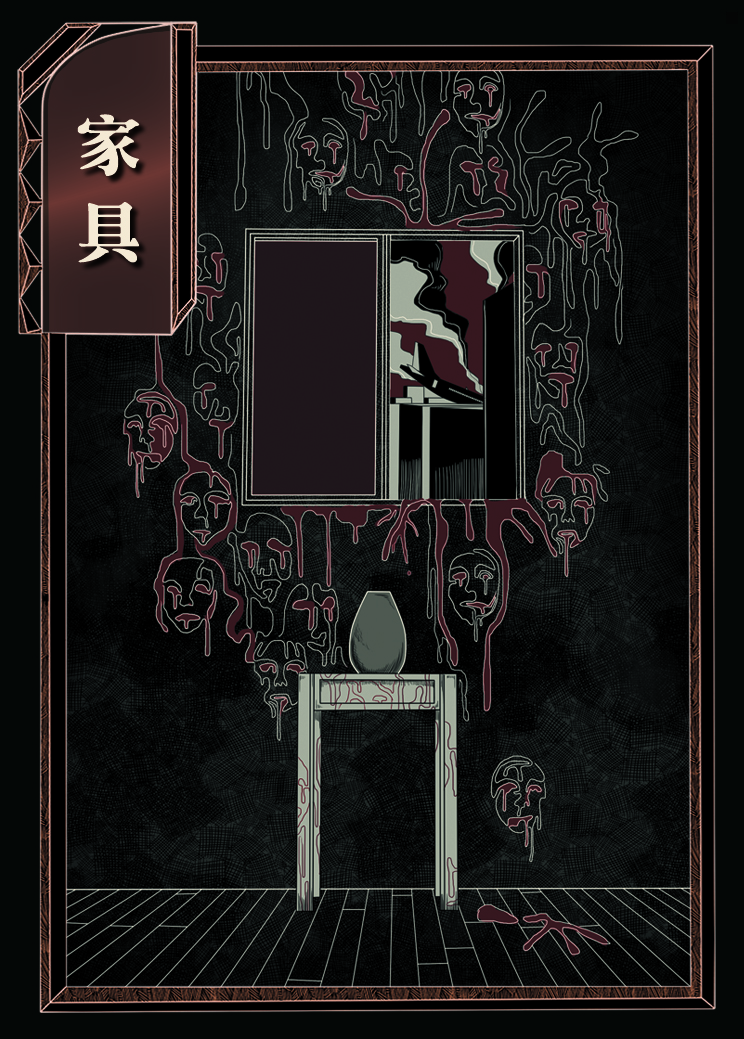

去年,我的朋友在FB上傳了一張照片,背景是一棵大榕樹,樹幹上有一個樹洞,樹洞中有一尊殘缺的神像,斷手斷腳斷鼻。

你們聽說過落難神明嗎?過去大家樂風行的時候,有些人會將神像迎回家求明牌,求不到就威脅說:你要是不給我中,我就砍斷你的手。每次求到的不準,就砍一隻手,手砍完了砍腳,腳砍完了砍鼻子,再不中就乾脆將神像隨意丟棄,另找神來拜。

我那個朋友在美國長大,近年才回到臺灣,對臺灣的歷史、民俗什麼的並不熟悉,卻熱衷於拍攝神像、廟宇、祭典、陣頭......她認為那有獨特的生命力與美感。那時候我正在追查新興宗教「宇宙通元」建設道場的工安意外,忙著打探消息和疏通管道,好讓我對宇宙通元的報導可以見報,所以朋友上傳的這張照片我也只是隨手按了個讚,沒有特意去看下面的留言,就把這件事拋到了腦後。

沒有想到,幾個月後我就聽到了她的死訊。

在葬禮上,我才聽說,當天她把那尊神像帶了回家,和她所收藏的木雕裝飾品放在了一起。在一個室友吐槽她什麼破爛都撿回來的時候,她還得意地說這叫殘缺美,你不懂。在另一個室友提醒她是不是要拜一下比較好時,她也不以為意地揮揮手,說那些神神鬼鬼的雖然有趣、美麗,但都是迷信,在外面她尊重別人的信仰,會跟著拜,但在家裡面自己房間才不要那麼麻煩。

大概在一週之前,我朋友和室友大吵了一架。另一位室友回來的時候,只看到滿地狼藉──馬克杯的碎片、被撕碎的紙片、剪開了的畫作......而我朋友的收藏櫃一片空蕩蕩。我那個朋友從那天就沒有再回到住處,也沒有再和她們聯絡。

三天後,連我那朋友的家人都打電話來問她的行蹤,她的室友們才覺得不妙,連忙報警去找人。

查了她的手機位置,手機關機;調她的刷卡和提款記錄,這幾天也沒有使用記錄;找不到旅館的入住記錄,她相熟的朋友也不知道她的下落。最後,才在她撿到神像的那棵樹上,看到了她上吊自殺的身影。旁邊的枝椏上,歪歪斜斜地放著那尊神像,好像正與她對視。

那尊神像裡面寄宿的真的還是神嗎?還是已經是別的什麼東西?

在報社擔任記者,我免不了要出差,也住過很多旅館,但我倒是從來沒有遇過那些老套的旅館鬼故事。頂多偶爾在半夜聽到樓上傳來的彈珠聲,但那種聲音早就有科學的解釋──是建築中細鋼筋發出的聲音,算不上什麼靈異現象。就連床板底下有屍體這種,在現實中可以讓我搶到一個獨家新聞的事件,我也從來沒碰過。

只有一次,真的非常奇怪,我不知道能怎麼解釋。那次我和報社的攝影師一起出差做人物專訪,報社幫我們預定了旅館的雙人房,不過這個攝影師的老家就在那裡,所以她直接回老家住了,留我一個人在旅館。

當天晚上,我剛閉上眼不久,就聽到了「啪」的一聲。打開床頭燈一看,放在桌上的零食袋掉了下來,束口的橡皮筋鬆了,裡面的小魚乾和花生散落一地。我原本想說是風吹的,但躺在床上想來想去,又覺得好像哪裡不太對。然後,就又聽到了「唰」的一聲──就像是布料快速摩擦時會發出的那種聲音。我終於躺不住,起來檢查房間。

窗簾是靜止的,窗戶關得好好的,浴室的浴簾也沒有動靜,我的行李看起來也沒人動過。難不成是我聽錯了?還是聲音是從隔壁房間傳來的?我順手收拾了掉在地上的零食,走回床鋪的時候,突然發現好像有哪裡不太對勁。

另一張沒人睡的床的棉被被掀開了。我很確定,剛進來這間房間的時候,兩張床都鋪得好好的,而我也完全沒有碰過另外那張床。

我又仔細地檢查了一遍浴室、衣櫃、床底、門窗,任何可能藏人或是可以出入的地方都確認過了。沒有其他人在這個房間裡,也不可能有人出入這個房間。

我看了看手機,現在是凌晨三點,服務人員也已經休息了,不可能幫我換房間,而我要是再不回去睡的話,會沒有體力應付接下來的行程。於是在保險起見地將這件事情line給和我一同出差的攝影師之後,我還是躺回去睡了。

正當我要睡著的時候,我聽到有什麼東西一下又一下地撞擊著地板。但我張眼看去,那裡又是空空如也。檢查房間的藏人處依然一無所獲。但我不敢再睡,乾脆便打開電腦複習起訪綱。直到天亮,攝影師打電話給我,都再沒有事情發生。

只是在我收拾行李要離開的時候,我在地上發現了一個小小的腳印。放著零食的桌邊一個,沒人睡的床邊又一個,然後在兩張床之間亂七八糟地好幾個。

離開前,我隱約聽見一陣笑聲,不過我沒有再去確認。

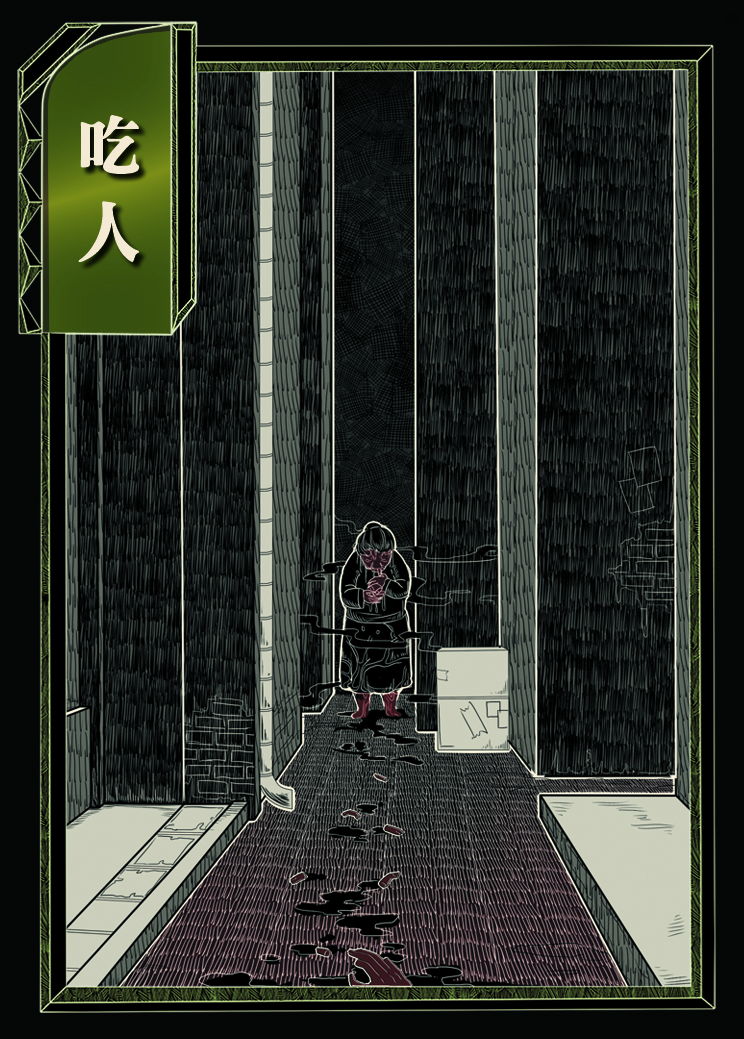

有一陣子我被派去跟進臺中那個案子,又被上司指派說順便整理國外的吃人案件,結合這次事件,弄一個全球十大吃人慘案的報導。

那天,我加班加得頭都昏了,連離開報社時是幾點都弄不清。只記得天濛濛亮著,大部分人還在睡夢中,我一個人走在路上,整個街道靜悄悄的,只有我的腳步聲。在這種時刻,路旁小巷傳來的數數聲,就不由得讓我在打呵欠之餘,轉頭看了幾眼。

那是一個老婆婆,駝著背,一手捧著一堆長條狀的東西,另一手撥弄著它們,嘴巴裡喃喃數著一根、兩根、三根......。我迷迷糊糊地問了她是不是需要幫忙,想說該不會是把鑰匙之類的弄丟了,還是怎麼樣。

她轉過頭,對上我的視線,咧開笑容,緩緩搖了搖頭。我點點頭,便不再理會,繼續走回家。內心無理頭地想著,她的牙齒看起來還真尖啊,就是好像有些黑紅的汙漬,不知道是不是沒有好好刷牙。

直到在家沖了個澡,躺倒在綿軟的床上時,腦中才漸漸浮現「剛剛好像哪裡不太對勁」的念頭──她的牙齒好像太尖了些,眼睛好像太黃了些,身形是不是不太自然,汙漬的顏色是不是有點奇怪,還有手上捧著的那些東西好像也不是餅乾......抱著這些散亂的念頭,我墜入夢鄉。

夢中,我在吃一根根的手指。先把堅硬的指甲咬下來吐掉,然後一個指節、一個指節地咬下來,在口中慢慢咀嚼。喀啦喀啦地,一下下咬碎骨頭。鹹腥的滋味在口中漫延,又夾雜著一些酸味,捨不得太快吞下去。留戀地數著剩下指頭,慢慢吮著殘餘的汁液,才不甘不願地將剩下的部分吞下肚。

我醒來的時候,口中仍然有那股餘味。